九州大学整形外科学教授 中島 康晴先生「知っておきたい高齢者の骨・関節疾患」

- 【講演日】

平成30年4月9日(月) - 【講 師】

中島 康晴 先生(九州大学整形外科) - 【会 場】

久留米リハビリテーション学院 講堂

今回は、本学院学院長 姫野信吉先生の大学院時代からのお知り合いで、現在九州大学 整形外科学 教室教授の中島 康晴先生をお招きして、『知っておきたい高齢者の骨・関節疾患』をテーマにお話しいただきました。3年生は講義で学んだ内容を深め、4年生には、実習前ということもあり、より現実味のある内容だったのではないでしょうか。

それでは、講義の内容をお伝えします。

今回は、『知っておきたい高齢者の骨・関節疾患』というテーマで、リハビリテーションだけでなく、整形外科全般についてお話しします。

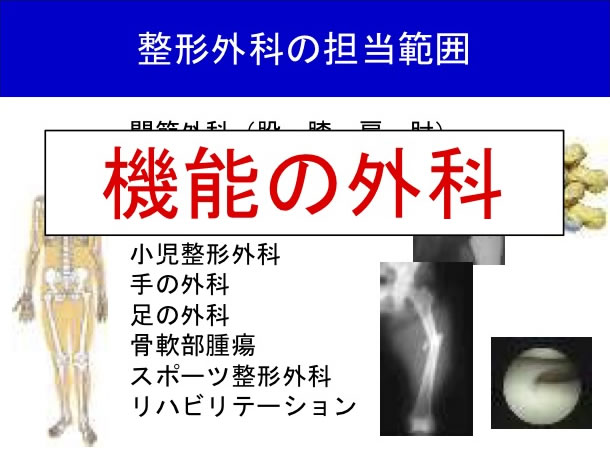

整形外科を一言で言うと「機能の外科」と言えます。例えば右の変形性股関節症の患者さんが痛くてまっすぐ歩けない状態ですが、人工関節を入れることで普通に歩くことができるようになります。また、ある機械で挟まってしまって手関節を切断した患者さんですが、それをつないで何とか動くようにしたりもします。

『機能の外科』とは、『運動器の外科』とも言えます。この『運動器』というのは骨・関節・筋肉・腱・神経などを総称して『運動器』というようになりました。

九州大学では2014年のデータでは937件の手術をしていますが、股関節・膝関節・脊椎で68%を占めており、下肢荷重関節や脊椎疾患が多いと言えます。

2025年には65歳以上の人が人口の30%を越えると予想されています。老いに合わせて、運動器も老いてしまいますが、「伸び続ける平均寿命に運動器の寿命が追いついていない現状」であると言えます。つまり、健康寿命が生命の寿命に置いていかれていることになります。

現在、健康寿命は男性71.2歳、女性74.2歳で、平均寿命は男性80.2歳、女性86.6歳ですので、男性約9年、女性約12年は、何かしらの介護を受けることになります。この期間を短くすること、自分のことを自分でできる、ということは、どんな人にとっても心から願う希望です。

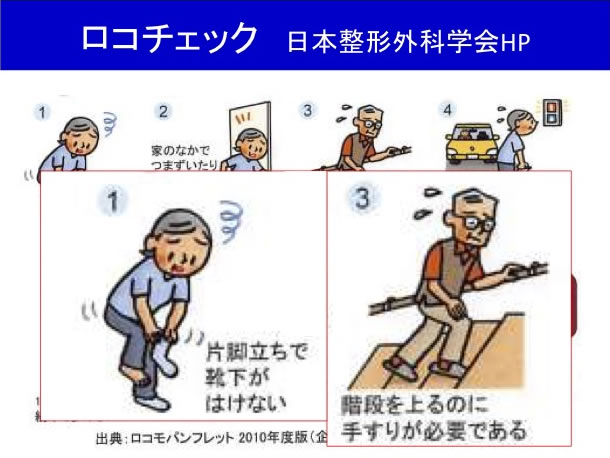

10年ほど前に、ロコモティブシンドローム(ロコモ)という症候群が日本整形外科学会で提唱されました。これは、運動器の障害や衰えによって、歩行困難など要介護になるリスクが高まる状態です。

このロコモを構成する3大疾患として、骨粗鬆症性骨折、変形性関節症、腰部脊柱管狭窄症があります。

骨折をすると、痛くて動けなくなり寝たきりになってしまいます。寝たきりになると肺炎を起こしたり、呼吸機能が低下をしたり、褥瘡になると言われていましたが、最近はさらに、骨から出す記憶力や免疫力などのメッセージ物質が減ってしまうことで若さを保つことが出来なくなるということも言われています。

折れてからでは遅いため、折れる前に対策が必要だと言われています。老化は「筋力の衰え」から始まると言われており、性別関係なく筋力低下を防ぐことが必要になります。

日本整形外科学会では、ロコチェックとして、7つのテストを紹介しています(https://locomo-joa.jp/check/lococheck/)。

骨粗鬆症は、先進諸国では減少し始めています。フィンランドでは2000年度を境に減ってきていますが、日本はまだ増加しています。それはなぜかと言うと、骨粗鬆症の予防がなされていないからです。

次は、変形性股関節症についてお話しします。

股関節は運動器の「要」と呼ばれています。股関節は人体最大のBall and Socket関節で、荷重関節として体幹を支えるため、股関節の障害はQOLへのインパクトが大きいのが特徴です。

股関節疾患には色々ありますが、変形性股関節症や大腿骨頸部骨折などです。

変形性股関節症は、加齢や構築学的原因を基盤とした軟骨の変性や摩耗してしまい、関節裂隙が狭小化してしまう病気です。

わが国においては、変形性股関節症は500万人いると言われています。変形性膝関節症においては、2,500万人と言われていて5人に1人が患っていることになります。

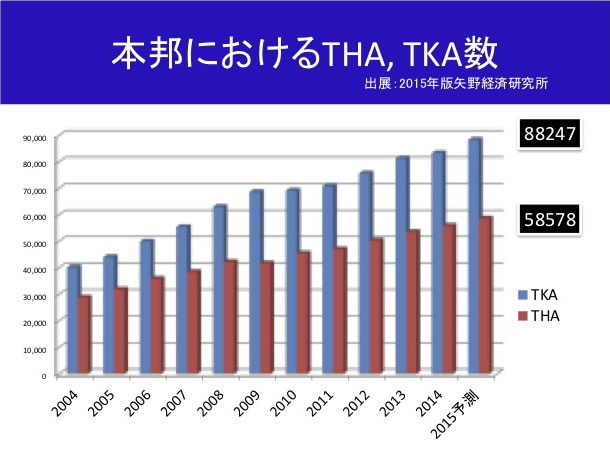

このことと股関節と膝関節の手術数を比べてみると、股関節58,000件、膝関節88,000件です。有病率は1/5ですが、手術数は3割少ないだけです。つまり、股関節の病気は膝に比べると数は少ないが、QOLに対するインパクトは多いということが言えます。

治療はまず、保存的治療から行っていきます。筋力を強くしたり、痛み止めの薬を服用したり、体重を軽くしたりしますが、それでも対応できないときは手術を行うことになります。

筋力増強としては、外転筋や内転筋の鍛え方を指導したりします。

福岡市には、障害者スポーツセンターがあって毎週水曜日は「股関節の日」となっています。患者さん達は自主的にプールなどでトレーニングをしていますが、そこに理学療法士の先生達が患者会に来てもらって筋トレやストレッチを指導しています。

進行している人へは人工の股関節を入れます。この人工股関節の良いところは劇的に痛みがとれるところです。

痛みがとれてくると、スポーツ参加をしたいと仰る患者さんもいます。バレーボールやテニス、登山ができるようになった方もいます。

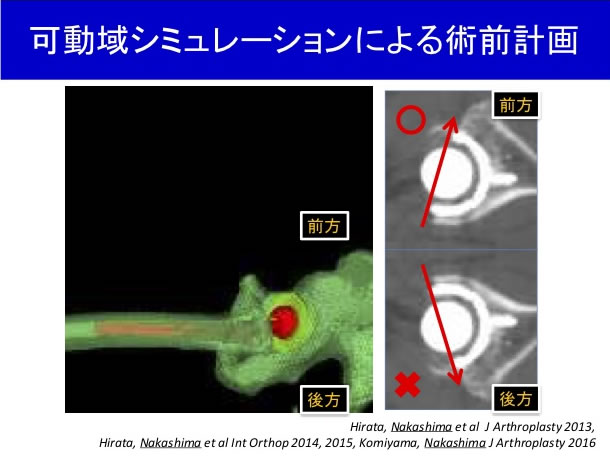

これは、コンピューターシミュレーションを使った術前計画です。今はCTを撮ってシミュレーションをすることができるようになっていて、どういう角度で入れたら良いかということが分かります。

Computer navigationによって手術中にカップの向きや深さがどうなっているか、ということが分かるようになってきました。

術後、股関節がどういう角度になっているかということがイメージマッチングという手法を用いて分かるようになってきました。

例えば、この患者さんは立ち上がるときに股関節がこうなっている、とか、こういう姿勢はとってはいけませんよ、ということを伝えられるようになりました。

本日は、整形外科とはどういうものか、ということを知ってもらいました。今超高齢社会になってもっとも重要となる骨粗鬆症のこと、また股関節疾患についてお伝えしました。

講師:中島 康晴 先生(整形外科医)

| 主な経歴 | 1990年 | 九州大学整形外科 入局 |

|---|---|---|

| 1992年 | 九州大学大学院 入学 人工股関節へのバイオセラミックスの臨床応用 | |

| 1994年 | 米国Stanford大学 留学 人工関節摩耗粉による骨溶解機序 | |

| 1997年 | 北九州市立医療センター 外傷、脊椎外科、関節外科 | |

| 1998年~ | 九州大学 助教-講師-準教授-教授 股関節外科、小児整形外科、関節リウマチの臨床・研究 | |

| 所属 | 九州大学整形外科学教室 | |

| 住所 | 〒812-8582 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 | |

| WEBサイト | https://www.ortho.med.kyushu-u.ac.jp/category/staff01/ | |

| 連絡先 | 092-642-5488 | |

くるリハをもっと知ろう!

くるリハのことをもっと詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。